Le convoi de guerre devait s’arrêter en Pologne orientale. C’est ce qu’attendait Bohdan Romaniuk, ingénieur canadien à la retraite, lorsqu’il a accepté d’aider son ami à livrer un véhicule militaire remis à neuf pour soutenir les efforts de défense de l’Ukraine. Ce qui avait commencé comme une simple mission d’assistance logistique s’est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus personnel quand son partenaire de convoi a suggéré : « Allons-y. Traversons la frontière. »

J’ai rencontré Romaniuk la semaine dernière à Kyiv, où il m’a raconté comment une remise prévue à la frontière polono-ukrainienne s’est transformée en un trajet de 14 heures à travers l’Ukraine occidentale pour livrer directement le véhicule blindé de transport de troupes à une unité de défense territoriale à Lviv. Ce résident de Calgary âgé de 68 ans, dont les parents ont fui l’Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, n’avait pas prévu d’entrer dans la zone de guerre. Mais debout au poste-frontière de Przemyśl, en Pologne, observant le flux de réfugiés vers l’ouest, quelque chose a changé dans son calcul du risque et de l’obligation.

« Mes parents auraient été fiers, » m’a confié Romaniuk alors que l’artillerie tonnait au loin. « Ils ont fui ce pays sans rien. Le moins que je pouvais faire était d’y entrer avec quelque chose qui pourrait aider. »

Le véhicule—un transporteur blindé de troupes M113 déclassé, acheté par l’intermédiaire d’un réseau de bénévoles canado-ukrainiens—a subi d’importantes modifications en Pologne avant le voyage. Ces transferts d’équipement menés par des civils existent dans une zone grise de l’aide internationale, ni officiellement sanctionnés ni explicitement interdits par les autorités canadiennes. Ils représentent un phénomène croissant où les communautés de la diaspora fournissent un soutien matériel direct à la défense de l’Ukraine, complétant mais opérant séparément des programmes d’aide gouvernementale formels.

Selon le Congrès mondial ukrainien, les initiatives menées par la diaspora ont livré plus de 95 millions de dollars d’aide non létale depuis le début de l’invasion russe à grande échelle. Le gouvernement canadien a séparément fourni plus de 2,4 milliards de dollars d’aide militaire, y compris des systèmes d’artillerie, des véhicules blindés et des munitions, selon les statistiques du ministère de la Défense nationale.

« Ce ne sont pas seulement les gouvernements qui façonnent la réponse internationale à l’agression, » a déclaré Maria Rypan, directrice des Services sociaux canado-ukrainiens à Toronto. « Les citoyens ordinaires possédant des connaissances techniques trouvent des moyens de contribuer directement. Ces efforts occupent un espace entre les canaux diplomatiques et l’activisme personnel. »

Le voyage n’a pas été sans complications. Romaniuk et son partenaire de convoi ont navigué entre plusieurs points de contrôle, des défis de documentation et l’anxiété constante de la surveillance par drones russes. Ils se sont appuyés sur des contacts locaux et ont voyagé principalement de nuit, évitant les grandes routes et les zones peuplées.

« Nous n’étions ni soldats ni diplomates—juste deux Canadiens avec une formation d’ingénieur livrant un équipement dont nous savions qu’il sauverait des vies, » a expliqué Romaniuk. « Les soldats ukrainiens qui nous ont rencontrés attendaient ce type de transport depuis des mois. Un officier m’a dit qu’ils avaient perdu trois hommes la semaine précédente parce qu’ils manquaient de véhicules correctement blindés pour les évacuations. »

Cette approche populaire de l’aide militaire représente ce que les analystes de sécurité appellent la « démocratisation de la politique étrangère »—où les communautés de la diaspora, les professionnels techniques et les bénévoles assument des rôles traditionnellement réservés aux acteurs gouvernementaux. Cette approche comporte à la fois des avantages et des risques.

« Les initiatives citoyennes peuvent avancer plus rapidement que les canaux officiels, mais elles soulèvent également des questions sur la surveillance et la coordination, » a déclaré Alexandra Chyczij, présidente du Congrès ukrainien-canadien. « Ces efforts complètent plutôt que remplacent l’aide gouvernementale, répondant aux besoins immédiats pendant que l’aide formelle navigue dans les processus bureaucratiques. »

Le gouvernement canadien maintient une position ambiguë envers ces initiatives citoyennes. Interrogé sur les actions de Romaniuk, Affaires mondiales Canada a fourni une déclaration ne condamnant ni n’approuvant de telles activités, soulignant plutôt que « les Canadiens devraient éviter tout voyage en Ukraine en raison des menaces sécuritaires posées par l’invasion russe. »

Pourtant, ces initiatives privées se poursuivent, motivées par des liens culturels et des impératifs moraux qui transcendent la prudence officielle. Pour l’unité de défense territoriale qui a reçu la livraison de Romaniuk, le véhicule a comblé une lacune critique dans leurs opérations autour de Lviv, sauvant potentiellement des dizaines de vies grâce aux évacuations médicales et au transport sécurisé.

« Nous avions calculé qu’il faudrait quatre mois pour recevoir un équipement similaire par les canaux officiels, » a déclaré le commandant Ihor Prytula de la 103e brigade de défense territoriale d’Ukraine, qui a accepté la livraison. « Chaque jour sans équipement adéquat signifie plus de victimes. Ces initiatives civiles maintiennent mes soldats en vie pendant que les systèmes plus larges rattrapent leur retard. »

Pour Romaniuk, le voyage a transformé sa compréhension de son héritage et du rôle du Canada dans le soutien à l’Ukraine. « J’ai grandi en entendant des histoires sur ma patrie, mais voir la détermination des Ukrainiens ordinaires à défendre leur souveraineté a rendu ces histoires réelles, » a-t-il déclaré. « En tant que Canadiens, nous croyons au soutien de la démocratie et des droits humains. Parfois, cela signifie prendre des risques personnels. »

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rapporte que plus de 6,3 millions d’Ukrainiens restent déplacés à l’intérieur du pays, et 5,9 millions sont enregistrés comme réfugiés à l’étranger. Chaque équipement livré—que ce soit par des canaux officiels ou non—affecte les perspectives de sécurité et de survie de ces populations.

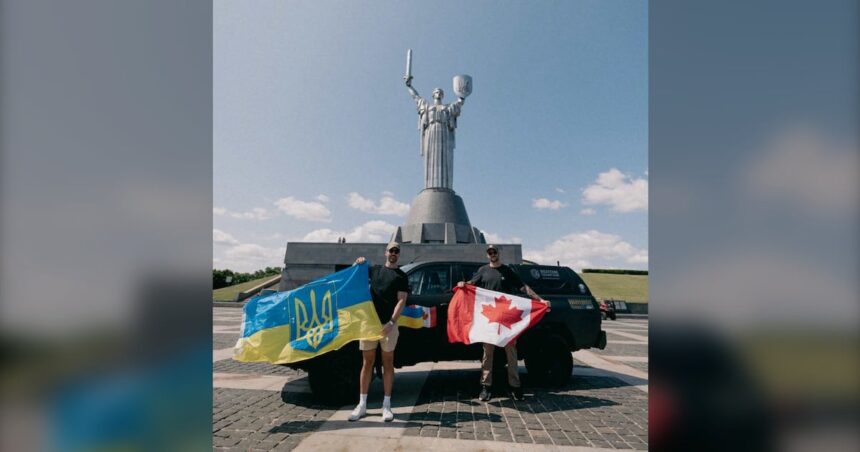

En regardant Romaniuk se préparer pour son voyage de retour au Canada, il m’a montré des photos du véhicule blindé arborant maintenant un petit emblème de feuille d’érable à côté des marquages militaires ukrainiens. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais du poids émotionnel de son expérience.

« Je ne suis pas venu ici à la recherche d’aventure ou de reconnaissance, » a-t-il dit, rangeant son téléphone. « Je suis venu parce que parfois, être un bon citoyen du monde signifie sortir de sa zone de confort. Si plus d’entre nous le faisaient, peut-être que moins de gens souffriraient en silence. »

L’histoire du voyage inattendu d’un Canadien dans une zone de guerre illustre comment les conflits mondiaux brouillent de plus en plus les frontières entre la réponse officielle et la responsabilité personnelle, créant de nouvelles voies pour la solidarité internationale qui existent en dehors des cadres diplomatiques traditionnels—et soulevant d’importantes questions sur la façon dont les démocraties soutiennent leurs alliés en crise.