Par un mardi brumeux la semaine dernière, j’ai observé Marie Penashue lever ses mains marquées par le temps vers le ciel, entonnant un chant de deuil traditionnel innu. Derrière elle, les eaux de la rivière Churchill grondaient contre les rochers escarpés, le bruit couvrant presque sa voix. Presque – mais pas tout à fait.

« Cette rivière nourrit notre peuple depuis des milliers d’années, » m’a-t-elle confié après avoir terminé son chant, son souffle visible dans la fraîcheur matinale. « Les saumons, les histoires, les plantes médicinales le long des berges – ils ne peuvent pas survivre à un autre barrage. »

Marie faisait partie des quelque 200 manifestants rassemblés sur le site proposé pour le nouveau projet hydroélectrique de 8,5 milliards de dollars d’Hydro-Québec dans le centre du Labrador. Leur campement, qui entre maintenant dans sa troisième semaine, a réussi à suspendre temporairement les travaux préliminaires de développement sur ce qui serait l’un des plus grands projets d’infrastructure dans l’est du Canada.

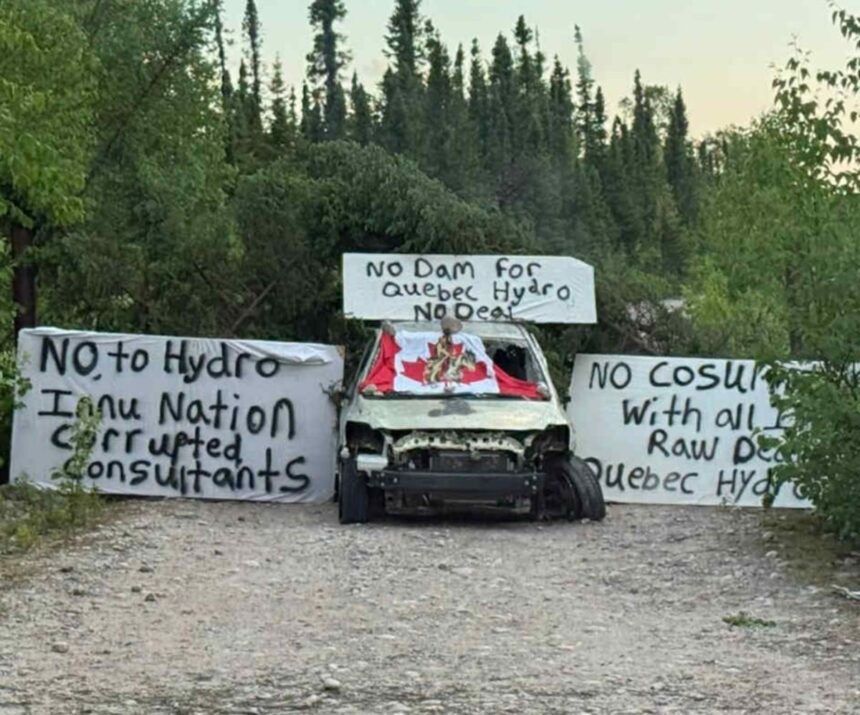

Hier, Hydro-Québec a officiellement annoncé la suspension de toutes les activités de préparation du site après que des manifestants ont bloqué les routes d’accès et établi une présence permanente dans les zones clés de construction.

« Nous suspendons les opérations pour assurer la sécurité de tous les intervenants et créer un espace propice au dialogue, » a déclaré Jean-François Tremblay, vice-président des relations communautaires chez Hydro-Québec, dans un communiqué écrit. « Nous restons déterminés à construire ce projet dans le respect des droits autochtones et des normes environnementales. »

Mais pour la coalition de membres de la Nation innue, d’activistes environnementaux et de résidents locaux qui ont maintenu leur blocus malgré la pluie et des températures inhabituellement froides, cette pause représente une victoire importante, bien que temporaire, dans une bataille qu’ils mènent depuis près d’une décennie.

« Nous ne voulons pas d’un dialogue sur comment mieux construire – nous voulons l’annulation de ce projet, » explique Isaac Rich, conseiller de la Nation innue qui s’est imposé comme l’un des principaux organisateurs de la protestation. « Notre peuple a déjà perdu trop de terres au profit de mégaprojets qui bénéficient principalement aux villes du sud. »

La centrale de 1 100 mégawatts proposée serait le troisième grand développement hydroélectrique sur le système de la rivière Churchill. Les installations existantes de Churchill Falls et le controversé projet de Muskrat Falls ont déjà transformé de vastes étendues des territoires traditionnels innus et inuits.

Selon les données d’Environnement Canada, l’inondation combinée de ces projets précédents a submergé plus de 1 300 kilomètres carrés de forêt boréale et de zones humides. Le nouveau projet inonderait 280 kilomètres carrés supplémentaires – une superficie comparable à celle de Montréal.

En parcourant le camp de protestation mercredi dernier, j’ai remarqué des pancartes peintes à la main en trois langues – l’innu-aimun, l’anglais et le français. Des enfants jouaient entre les tentes de toile tandis que les aînés entretenaient des feux qui brûlent sans interruption depuis le début de l’occupation le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones.

Dr. Leanne Harper, hydrologue de l’Université Memorial qui étudie le bassin versant de la rivière Churchill depuis quinze ans, m’a expliqué que les préoccupations environnementales des manifestants sont bien fondées.

« L’impact cumulatif d’un autre grand barrage sur ce système fluvial pourrait être catastrophique pour les populations de poissons restantes, » a expliqué Harper alors que nous contemplions les rapides. « Nos recherches indiquent que la contamination au méthylmercure du réservoir de Muskrat Falls affecte toujours les communautés en aval. Ajouter un autre réservoir à ce système risque d’aggraver ces problèmes. »

Le méthylmercure, une neurotoxine formée lorsque des microbes convertissent le mercure dans la végétation et les sols inondés, est une préoccupation majeure depuis l’achèvement du projet de Muskrat Falls en 2019. La surveillance de Santé Canada a détecté des niveaux élevés dans les aliments traditionnels récoltés en aval, y compris le poisson et la viande de phoque.

Pour Clara Mistanapeo, une mère de deux enfants de 28 ans qui campe sur le site depuis le premier jour, les implications pour la santé sont très personnelles.

« Ma grand-mère m’a enseigné quelles plantes le long de cette rivière peuvent guérir les maladies, » dit-elle, me montrant une collection de racines soigneusement séchées dans sa tente. « Mais maintenant, nous avons peur de cueillir des plantes médicinales ou de pêcher ici. L’eau semble la même, mais nous savons qu’elle a changé. »

Hydro-Québec maintient que le projet est essentiel pour répondre à la demande croissante d’énergie et soutenir la transition du Québec vers l’abandon des combustibles fossiles. La société a signé des accords préliminaires pour exporter de l’électricité vers la Nouvelle-Angleterre, où des États comme le Massachusetts ont établi des objectifs ambitieux de décarbonisation.

Le premier ministre François Legault a répété que le projet est crucial pour l’avenir économique du Québec, promettant qu’il créera plus de 7 000 emplois dans la construction et générera des milliards de revenus sur sa durée de vie.

« Nous comprenons qu’il y a des préoccupations, mais ce projet représente de l’énergie propre qui aidera à lutter contre les changements climatiques, » a déclaré Legault lors d’une conférence de presse à Québec le mois dernier. « Nous avons mené des examens environnementaux approfondis et offrons des avantages importants aux communautés touchées. »

Ces avantages comprennent une proposition de compensation de 675 millions de dollars pour la Nation innue, bien que des documents internes obtenus par des demandes d’accès à l’information révèlent d’importants désaccords au sein des communautés innues quant à savoir si une compensation monétaire répond adéquatement à leurs préoccupations.

De retour au camp de protestation, l’aîné Peter Penashue (sans lien avec Marie) explique pourquoi de nombreux Innus rejettent la qualification d’énergie « propre » attribuée par le gouvernement à l’hydroélectricité.

« Quand ils inondent notre terre, ce ne sont pas seulement des arbres qui disparaissent, » dit-il, montrant d’anciens outils en pierre que son grand-père a trouvés le long de cette section de rivière. « C’est notre histoire, nos sites funéraires, notre lien avec nos ancêtres. Comment peut-on mettre un prix là-dessus? »

Le face-à-face a attiré le soutien d’organisations de justice climatique et de groupes de défense des droits autochtones à travers le Canada. Le week-end dernier, des rassemblements de solidarité ont eu lieu à Montréal, Toronto et St. John’s.

Des experts juridiques suggèrent que la protestation soulève des questions complexes sur le consentement et la consultation dans le développement des ressources. La Cour suprême du Canada a confirmé à plusieurs reprises que la Couronne doit consulter de manière significative les peuples autochtones avant d’approuver des projets qui pourraient affecter leurs droits – bien que les exigences exactes restent contestées.

« Ce qui constitue une consultation significative continue d’évoluer dans le droit canadien, » a expliqué Dr. Naiomi Metallic, titulaire de la Chaire en gouvernance autochtone à l’Université Dalhousie. « Mais on reconnaît de plus en plus que la consultation doit avoir lieu au début du processus de planification et avec la possibilité réelle que les projets ne se poursuivent pas si les impacts ne peuvent être atténués. »

À la tombée de la nuit lors de ma dernière soirée au camp, les manifestants se sont rassemblés autour d’un feu central. Quelqu’un jouait du tambour pendant que d’autres partageaient des histoires sur ce que la rivière représente pour eux. Une jeune femme distribuait du thé chaud dans des pots de confiture recyclés.

Pour l’instant, les machines se sont arrêtées. Les travailleurs se sont retirés. L’avenir du projet reste incertain. Mais alors que je me préparais à partir, Marie Penashue m’a dit qu’elle est prête à rester aussi longtemps que nécessaire.

« Mes ancêtres ont veillé sur cette rivière pendant des milliers d’années, » dit-elle, son visage illuminé par la lumière du feu. « Je peux la surveiller encore quelques mois. »