Les vents d’incertitude qui soufflaient à travers la frontière canado-américaine se sont quelque peu apaisés hier lorsque la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a écarté les suggestions selon lesquelles le libre-échange entre les deux nations serait menacé.

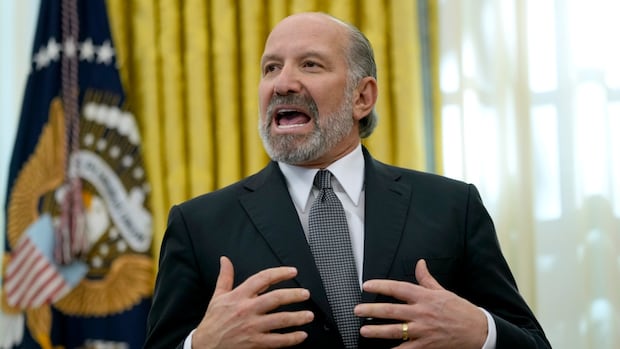

S’adressant aux journalistes lors de sa visite à Ottawa, Raimondo a offert une réponse mesurée mais définitive aux préoccupations croissantes. « Je ne dirais pas que le libre-échange avec le Canada est mort. Je pense que c’est exagéré, » a-t-elle déclaré, répondant aux craintes qui se sont propagées dans les communautés d’affaires canadiennes depuis le début du printemps.

Ses commentaires arrivent à un moment critique. Les tensions commerciales ont couvé entre les alliés de longue date alors que les deux pays naviguent à travers des défis économiques complexes. L’administration Biden a promu des politiques « Buy American » qui inquiètent les fabricants canadiens, tandis qu’Ottawa a exprimé des préoccupations concernant de potentiels nouveaux tarifs si Donald Trump revenait au pouvoir.

Pour des communautés comme Windsor, en Ontario, où près de 30% des emplois locaux sont directement liés au commerce transfrontalier, ces assurances sont importantes. « Quand les responsables américains commencent à remettre en question les fondamentaux commerciaux, les gens ici le ressentent immédiatement, » explique Rakesh Naidu, président de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex. « L’incertitude affecte les décisions d’investissement qui ont un impact sur des familles réelles. »

La réalité sur le terrain révèle la nature complexe de notre relation économique. Bien que les données officielles de Statistique Canada montrent que le commerce bilatéral a atteint 1,13 billion de dollars en 2023, en hausse de 4,2% par rapport à l’année précédente, sous ces chiffres se cache une anxiété croissante concernant l’avenir.

Raimondo a reconnu ces complexités lors de son apparition conjointe avec le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne. « Il y a une reconnaissance des deux côtés que nous devons travailler ensemble sur les minéraux critiques, les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs, l’énergie propre, » a-t-elle noté, soulignant les domaines où la coopération plutôt que la compétition a du sens.

Cette approche pragmatique trouve écho chez les experts en politique qui étudient depuis longtemps cette relation. « Ce que nous voyons n’est pas la mort du libre-échange, mais son évolution, » suggère Meredith Lilly, ancienne conseillère commerciale du premier ministre Stephen Harper et actuelle professeure associée à l’Université Carleton. « Les deux pays recalibrent leur approche de la sécurité économique tout en essayant de préserver les avantages de l’intégration. »

Le moment de ces réassurances ne pourrait être plus significatif. À moins de trois mois des élections présidentielles américaines, les responsables canadiens ont intensifié leurs efforts pour renforcer des liens commerciaux qui pourraient résister aux transitions politiques. La vice-première ministre Chrystia Freeland a effectué trois voyages à Washington depuis juin, rencontrant des législateurs des deux partis.

Pour les Canadiens ordinaires, les enjeux vont au-delà des statistiques commerciales abstraites. Dans des communautés comme Sault Ste. Marie, où les aciéries emploient des milliers de personnes, ou les villes forestières de la Colombie-Britannique, où les différends sur le bois d’œuvre persistent depuis des décennies, la politique commerciale se traduit directement en préoccupations quotidiennes.

« Quand mes voisins entendent parler de tensions commerciales, ils se demandent si leurs quarts de travail seront réduits le mois prochain, » dit Andrea Martinez, une ouvrière dans une installation de pièces automobiles à Brampton qui fournit des usines d’assemblage du Michigan. « Ce ne sont pas juste des chiffres sur une feuille de calcul pour nous. »

Le paysage actuel reflète un changement plus large dans la façon dont les deux nations abordent le commerce. Après des décennies à poursuivre une intégration toujours plus grande, les deux pays ont pivoté vers ce que les responsables appellent maintenant le « friend-shoring » – prioriser les chaînes d’approvisionnement parmi les alliés de confiance plutôt que de rechercher le producteur à moindre coût sans égard à sa localisation.

Des initiatives récentes comme le Plan d’action Canada-États-Unis sur les minéraux critiques, lancé l’année dernière pour réduire la dépendance aux matériaux chinois, illustrent cette nouvelle approche. « Nous n’abandonnons pas les principes du libre-échange, » a souligné Champagne hier. « Nous les adaptons à un monde où les préoccupations de sécurité économique sont devenues plus importantes. »

Les propriétaires de petites entreprises le long de la frontière comprennent peut-être le mieux ces nuances. « Il y a vingt ans, traverser la frontière était plus simple, » réfléchit Jean Poulin, qui dirige une entreprise de transport à Gatineau qui livre des composants manufacturiers spécialisés à l’état de New York. « Maintenant, il y a plus de paperasse et d’incertitude, mais le besoin commercial fondamental pour nos services n’a pas disparu. »

La voie à suivre reste difficile. Le Canada fait toujours face aux tarifs américains sur le bois d’œuvre, aux différends en cours concernant l’accès au marché laitier, et à l’incertitude entourant les incitatifs pour les véhicules électriques que certains responsables canadiens considèrent comme favorisant injustement les fabricants américains.

Au-delà des tensions immédiates, des changements structurels dans le commerce mondial forcent les deux pays à reconsidérer des hypothèses de longue date. La pandémie de COVID-19 a exposé les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement à flux tendu. Les politiques climatiques remodèlent les secteurs de l’énergie et de la fabrication. Le commerce numérique crée de nouvelles questions sur la souveraineté des données.

Pourtant, à travers ces changements, le message de la secrétaire au Commerce suggère que l’architecture fondamentale de l’intégration économique nord-américaine reste intacte. « Nos économies sont trop entremêlées, nos peuples trop connectés, pour envisager sérieusement de démanteler ce que nous avons construit, » a déclaré Raimondo.

En quittant la conférence de presse et en passant devant la Colline du Parlement, où des touristes canadiens et américains prenaient des photos côte à côte, les paroles de la secrétaire au Commerce semblaient capturer quelque chose d’essentiel sur cette relation – compliquée, parfois frustrante, mais finalement résiliente.

Pour des millions de Canadiens dont les moyens de subsistance dépendent de relations commerciales stables, ce message offre une réassurance modeste mais bienvenue en ces temps incertains.