Je suis entré dans l’immense hangar juste à l’extérieur d’Oxford, en Angleterre, où des ingénieurs en blouses blanches naviguaient autour d’une sphère métallique étincelante. C’était le Joint European Torus (JET), jusqu’à récemment la plus grande expérience de fusion au monde. Bien qu’aujourd’hui démantelé après quatre décennies de recherches révolutionnaires, son héritage se perpétue à travers une nouvelle génération de projets de fusion attirant des investissements sans précédent.

« Nous poursuivons ce rêve depuis plus de 60 ans, » m’a confié Dr. Ellen Roche alors que nous observions le processus de démantèlement. Physicienne chevronnée dans le domaine de la fusion qui a été témoin de l’évolution du secteur depuis les années 1990, les yeux de Roche s’illuminent encore quand elle évoque les percées récentes. « Pour la première fois, je crois que je verrai l’énergie de fusion commerciale de mon vivant. »

L’investissement mondial dans l’énergie de fusion a atteint 6,2 milliards de dollars en 2025, marquant une augmentation de 40 % par rapport aux niveaux de 2022 et la hausse la plus prononcée depuis le début des relevés, selon le rapport annuel de l’Association de l’industrie de la fusion publié la semaine dernière. Cette montée en flèche du financement transforme ce qui était autrefois principalement une recherche gouvernementale en un domaine hybride où le capital privé définit de plus en plus le rythme.

La promesse scientifique est alléchante : exploiter le même processus qui alimente notre soleil pour générer une énergie propre presque illimitée sans les déchets radioactifs à longue durée de vie de l’énergie nucléaire conventionnelle. Contrairement à la fission, qui divise les atomes, la fusion force des éléments légers comme l’hydrogène à s’unir à des températures extrêmes, libérant une énergie énorme dans le processus.

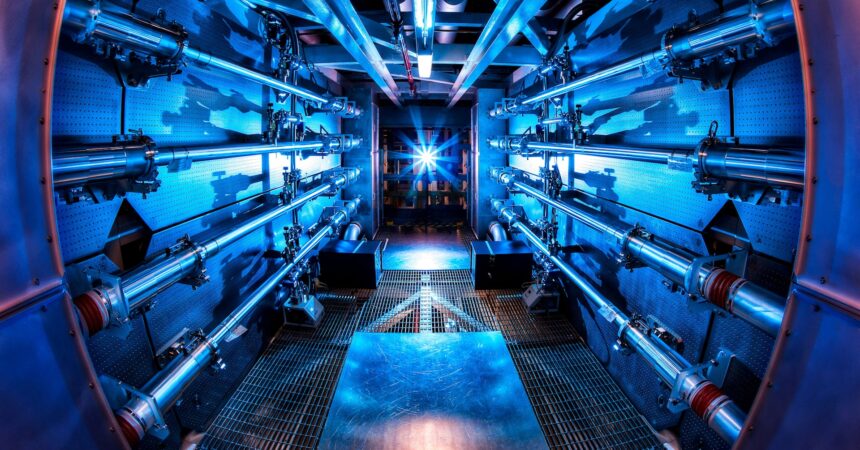

En décembre 2022, des chercheurs du Laboratoire national Lawrence Livermore en Californie ont réalisé ce que beaucoup considéraient comme impossible : une réaction de fusion qui a produit plus d’énergie qu’elle n’en a utilisé pour s’amorcer. Cette étape scientifique majeure, appelée ignition, a électrisé la communauté des investisseurs.

Sam Wurzel, conseiller en transfert technologique au programme ARPA-E du Département américain de l’Énergie, décrit l’atmosphère actuelle comme une « euphorie post-ignition », mais prévient que d’importants défis d’ingénierie demeurent avant la viabilité commerciale. « Nous avons prouvé que la physique fonctionne. Maintenant vient la partie la plus difficile : la rendre économique et pratique. »

Lors de ma visite au nouveau campus de Commonwealth Fusion Systems près de Boston ce printemps, les équipes de construction préparaient les fondations de ce qui deviendra leur réacteur de démonstration SPARC. Cette entreprise dérivée du MIT a levé plus de 2 milliards de dollars depuis 2018, notamment grâce à des investissements de Bill Gates, Google et de grandes compagnies pétrolières comme Equinor.

« Le calendrier s’est considérablement comprimé, » m’a expliqué Mira Rodericks, une ingénieure de Commonwealth qui m’a fait visiter leur installation prototype d’aimants. « Ce qui était autrefois un horizon de 30 ans est maintenant prévu pour cette décennie. »

Le nouveau paysage d’investissement a été transformé par des entreprises privées de fusion aux calendriers ambitieux. Alors que les projets internationaux dirigés par les gouvernements comme ITER en France fonctionnent sur des calendriers multi-décennaux, les startups promettent des centrales de démonstration d’ici 2028-2030 et une production commerciale d’énergie dans les 15 ans.

Derrière cette accélération se trouve une industrie de la fusion qui compte désormais plus de 40 entreprises privées dans le monde, concentrées principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et, de plus en plus, en Asie de l’Est. Les approches techniques varient considérablement — certaines utilisent des conceptions conventionnelles de tokamak avec des chambres magnétiques en forme de beigne, tandis que d’autres explorent des concepts alternatifs utilisant des lasers, des pinces Z ou des miroirs magnétiques.

« Cette diversité d’approches est en fait saine, » m’a confié Dr. Kathryn McCarthy de l’Autorité britannique de l’énergie atomique lors d’une visite de leurs installations de Culham. « Nous ne savons pas encore quelle voie atteindra en premier la viabilité commerciale. »

Malgré l’essor des investissements, d’importants obstacles subsistent. Les matériaux doivent résister à des températures de plasma de plus de 100 millions de degrés Celsius. Les réactions de fusion nécessitent un confinement parfait dans de puissants champs magnétiques. Et l’aspect économique doit encore s’améliorer considérablement — les prototypes actuels coûtent des milliards pour des rendements énergétiques relativement faibles.

L’évaluation la plus sobre vient de l’Agence internationale de l’énergie, qui ne prévoit pas que la fusion contribue de manière significative à la production mondiale d’électricité avant 2050. Ce calendrier crée une tension entre les attentes des investisseurs et la réalité scientifique.

Joseph Mountain, défenseur autochtone de l’énergie propre que j’ai interviewé lors d’une récente conférence sur le climat à Vancouver, a exprimé des sentiments mitigés concernant la promesse de la fusion. « Nous avons besoin de solutions climatiques maintenant, pas de technologies parfaites dans des décennies, » a-t-il déclaré. « Pourtant, si la fusion livre ne serait-ce que la moitié de ce qui est promis, elle change tout pour les générations futures. »

Bien que certains militants climatiques se demandent si le financement de la fusion détourne des ressources du déploiement des technologies renouvelables existantes, d’autres y voient un complément. Contrairement aux énergies éolienne et solaire intermittentes, la fusion pourrait fournir une charge de base qui maintient la stabilité du réseau — un rôle actuellement largement rempli par les combustibles fossiles.

La croissance de l’industrie a suscité des réponses politiques. Le Département américain de l’Énergie a lancé un programme de partenariat public-privé basé sur des jalons, allouant 50 millions de dollars aux entreprises de fusion qui atteignent des objectifs techniques spécifiques. L’Union européenne a élargi sa stratégie de fusion au-delà d’ITER avec un financement dédié aux entreprises privées. Pendant ce temps, la Chine et le Japon ont redoublé leurs initiatives nationales de fusion avec davantage de partenariats industriels.

Pour les communautés confrontées aujourd’hui aux impacts climatiques, le calendrier de la fusion crée un dilemme éthique. Lors d’un récent voyage de reportage dans l’Arctique canadien, où le réchauffement se produit à un rythme triple de la moyenne mondiale, l’aînée inuite Nasivvik Okpik m’a rappelé que certains endroits ne peuvent pas attendre des décennies pour les transitions énergétiques. « La glace disparaît maintenant, » a-t-elle dit, pointant l’érosion du littoral qui menace son village côtier.

La perspective la plus réaliste vient peut-être du Dr. Roche, de retour au JET. « La fusion n’est pas une solution miracle pour les objectifs climatiques actuels, » a-t-elle reconnu. « Mais pour une seconde moitié de ce siècle véritablement durable, nous avons besoin de sources d’énergie qui peuvent s’étendre à l’échelle mondiale sans compromis environnemental. Cela vaut la peine d’y investir. »

Alors que le capital privé continue d’affluer dans le développement de la fusion, la question n’est pas de savoir si la science fonctionne — c’est le cas — mais si l’ingénierie et l’économie peuvent être résolues assez rapidement pour avoir un impact dans notre avenir contraint par le climat.