Alors que les flammes dévorent les forêts du nord de la Saskatchewan cet été, les trappeurs autochtones de la province font face à bien plus qu’un danger immédiat. Les incendies menacent de transformer fondamentalement une industrie profondément ancrée dans le patrimoine culturel et la survie économique de nombreuses communautés nordiques.

« Ce ne sont pas seulement des feux qui brûlent des arbres. Ce sont des lignes de piégeage que des familles gèrent depuis des générations qui partent en fumée, » explique Harold Petit, président de l’Association des trappeurs du nord de la Saskatchewan. Lors de notre conversation dans son bureau de Prince Albert, il pointe une carte murale parsemée d’épingles colorées indiquant les zones d’incendie actives. « Certains trappeurs ont tout perdu—cabanes, équipement, et les habitats des animaux dont ils dépendent. »

Les chiffres racontent une histoire préoccupante. La direction de la gestion des feux de forêt de la Saskatchewan signale que plus de 1,8 million d’hectares ont déjà brûlé cette saison—près du triple de la moyenne quinquennale. Plus de 40 pour cent des lignes de piégeage actives dans le nord de la province se trouvent dans des zones récemment brûlées ou actuellement en feu, selon les données du ministère de l’Environnement que j’ai examinées la semaine dernière.

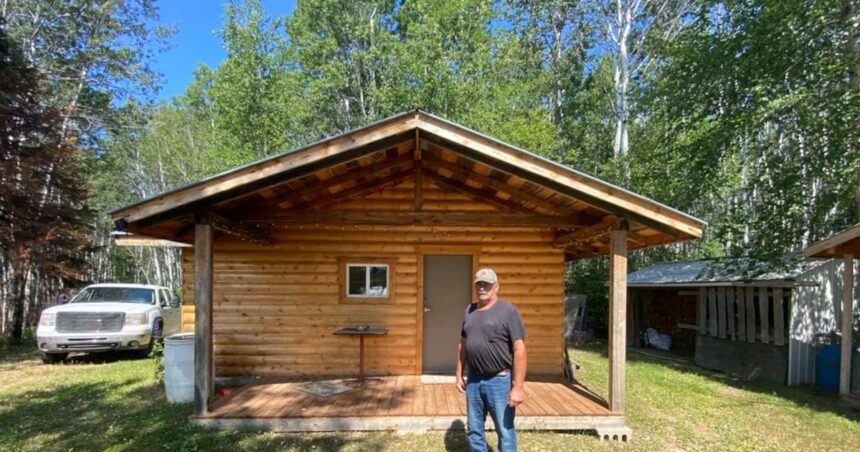

Pour Joseph McKenzie, trappeur déné qui opère près de Buffalo Narrows, les incendies ont déjà détruit la cabane principale de sa famille et son abri d’hiver. « Mon grand-père a construit cette cabane en 1962, » m’a confié McKenzie alors qu’il aidait à évacuer les aînés de sa communauté. « Mais ce ne sont pas seulement des bâtiments. Les animaux dont nous dépendons—martre, pékan, lynx—ils ont besoin de forêts matures. Celles-ci prennent des décennies à se régénérer. »

Les implications économiques vont au-delà des trappeurs individuels. L’industrie de la fourrure de la Saskatchewan contribue environ 9 millions de dollars annuellement à l’économie provinciale, avec près de 4 500 trappeurs enregistrés. Ce que beaucoup de gens du sud considèrent comme une activité patrimoniale reste une source de revenu essentielle pour les communautés éloignées aux options d’emploi limitées.

Dr. Michelle Carrière, biologiste de la faune à l’Université de la Saskatchewan, explique la complexité écologique en jeu. « Différents animaux à fourrure réagissent différemment aux feux de forêt. Le lièvre d’Amérique et ses prédateurs peuvent bénéficier de la croissance initiale après un feu, tandis que les populations de martres peuvent s’effondrer sans habitat forestier mature, » dit-elle. « Nous envisageons un délai de récupération potentiel de cinq à quinze ans pour certaines espèces, possiblement plus long avec les changements climatiques qui altèrent les schémas de régénération. »

La réponse provinciale s’est principalement concentrée sur la suppression immédiate des incendies et la protection des communautés. Lorsque j’ai demandé quels soutiens spécifiques étaient prévus pour les trappeurs, Janet Miller, porte-parole du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, a reconnu le défi tout en mentionnant les programmes existants.

« Le Programme de la fourrure et de l’habitat offre une certaine compensation pour les améliorations des lignes de piégeage endommagées par des catastrophes naturelles, » a expliqué Miller par courriel. « Cependant, le programme n’a pas été conçu pour des catastrophes de cette ampleur. »

Cela laisse de nombreux trappeurs s’interroger sur leur avenir. Lors d’une récente réunion d’urgence à La Ronge à laquelle j’ai assisté, des dizaines de trappeurs se sont rassemblés pour discuter de stratégies de survie. La salle bourdonnait d’anxiété mais aussi de détermination.

L’aîné Thomas Morin a parlé de résilience face aux catastrophes précédentes. « Notre peuple a déjà affronté des incendies, » a-t-il rappelé à l’assemblée. « Mais ceux-ci brûlent plus chaud, plus vite. La forêt ne revient pas comme elle le faisait avant. »

L’adaptation semble inévitable. Certains trappeurs envisagent de déplacer leurs opérations vers des zones non brûlées, bien que cela nécessite de naviguer à travers des frontières complexes de territoires traditionnels. D’autres discutent de diversification vers la récolte d’aliments sauvages ou des activités touristiques pendant que les populations d’animaux à fourrure se rétablissent.

La crise révèle également des lacunes de gouvernance. Alors que les autorités provinciales gèrent la réponse aux incendies, l’attribution des lignes de piégeage relève d’un ensemble disparate de réglementations provinciales, de droits issus de traités et de systèmes de gouvernance autochtones traditionnels.

« Ces catastrophes montrent pourquoi les trappeurs autochtones ont besoin d’une autorité de cogestion plus forte, » soutient Sara McLeod, analyste des politiques sur les ressources autochtones à la Société environnementale de la Saskatchewan. « Quand les communautés ont un pouvoir décisionnel sur la réponse aux catastrophes et la planification du rétablissement, nous constatons de meilleurs résultats tant pour les gens que pour la faune. »

Les projections climatiques suggèrent que la crise de cette année pourrait devenir de plus en plus courante. Les données d’Environnement Canada indiquent que le nord de la province s’est réchauffé d’environ 1,8 degré Celsius depuis 1948, créant des conditions propices à des incendies plus fréquents et plus intenses.

De retour à Prince Albert, Harold Petit déplie des cartes de lignes de piégeage datant de plusieurs décennies. « Nous ne luttons pas seulement pour sauver les prises de cette saison, » dit-il, traçant du doigt les cours d’eau et les peuplements forestiers. « Nous luttons pour un mode de vie qui nous connecte à la terre. »

Le gouvernement provincial a promis un examen des impacts des feux de forêt sur les industries de ressources naturelles une fois la crise immédiate dissipée. Pour les trappeurs qui voient des générations de connaissances et de pratiques partir en fumée, cet examen ne peut pas venir assez tôt.

« Nos aînés nous ont toujours enseigné que la forêt pourvoit si on la respecte, » réfléchit McKenzie alors que nous terminons notre conversation. « Maintenant, nous devons trouver comment aider la forêt à guérir pour qu’elle puisse à nouveau subvenir à nos besoins. »

Alors que la saison des feux de forêt se poursuit en Saskatchewan, la question demeure de savoir si les connaissances traditionnelles de piégeage et les réponses modernes aux catastrophes peuvent trouver un terrain d’entente pour préserver à la fois une industrie et un mode de vie de plus en plus menacés par notre climat changeant.