Je me tenais dans le laboratoire de la Dre Maya Reyes à l’Hôpital général de Vancouver, observant comment elle préparait méticuleusement un échantillon sous un microscope spécialisé. La lumière bleutée projetait des ombres sur son visage tandis qu’elle levait les yeux avec inquiétude.

« Là, » dit-elle, pointant vers l’écran qui affichait une image agrandie du liquide folliculaire humain. « Ces particules brillantes ne devraient pas être là. »

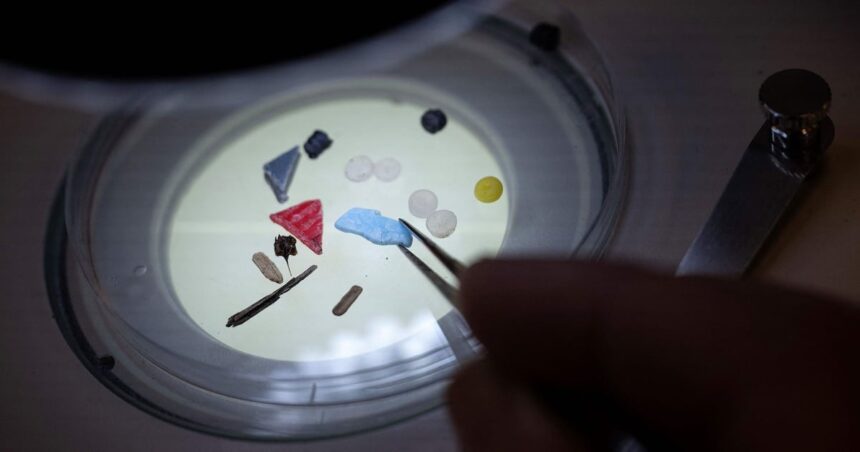

Ce que nous observions, c’étaient des microplastiques—des fragments minuscules de moins de 5 mm—flottant dans le liquide reproductif prélevé chez une volontaire participant à son étude novatrice. Cette découverte n’était pas simplement alarmante; elle représentait une nouvelle frontière dans notre compréhension de la profondeur avec laquelle la contamination environnementale a pénétré nos corps.

Une nouvelle recherche publiée la semaine dernière dans le Journal de l’Association médicale canadienne révèle que des microplastiques ont été détectés dans le sperme humain et le liquide folliculaire, soulevant des questions urgentes sur les impacts potentiels sur la fertilité et la santé reproductive. L’étude, menée dans trois provinces canadiennes, a découvert que 84% des participants masculins présentaient des niveaux détectables de microplastiques dans leur sperme, tandis que les échantillons de liquide folliculaire prélevés chez des femmes suivant des traitements de fertilité montraient une contamination dans 73% des cas.

« Nous menons essentiellement une expérience non contrôlée sur la reproduction humaine, » explique la Dre Reyes, auteure principale et endocrinologue reproductive. « Ces matériaux n’étaient jamais destinés à entrer dans nos corps, encore moins dans nos systèmes reproductifs. »

Les polymères les plus fréquemment détectés incluaient le polyéthylène téréphtalate (PET)—trouvé dans les bouteilles d’eau et les emballages alimentaires—et le polypropylène, utilisé dans tout, des contenants de yogourt aux dispositifs médicaux. Plus préoccupant encore était la présence de bisphénol A (BPA), un perturbateur endocrinien connu.

En me promenant le long d’English Bay le lendemain matin, j’ai compté sept bouteilles en plastique abandonnées sur une distance de seulement cent mètres. Chacune se décomposerait éventuellement en milliers de microparticules, poursuivant leur voyage à travers nos cours d’eau, notre sol, notre air et, finalement, nos corps.

Ces découvertes touchent particulièrement de près les communautés de la Colombie-Britannique, où les programmes de recyclage sont solides mais la pollution plastique persiste. L’ingénieure environnementale locale Samantha Wong de l’Institut de recherche sur l’eau du Pacifique souligne que les usines conventionnelles de traitement des eaux n’ont pas été conçues pour filtrer ces particules microscopiques.

« Les installations de traitement municipales peuvent éliminer les plastiques plus grands, mais les microplastiques passent souvent à travers, » m’a expliqué Wong lors d’une visite de l’installation de gestion des eaux de Vancouver. « Une fois qu’ils entrent dans nos cours d’eau, ils sont pratiquement impossibles à éliminer. »

Les implications humaines s’étendent au-delà de Vancouver. À Tofino, j’ai rencontré James Williams, membre de la Première Nation Tla-o-qui-aht, qui a exprimé son inquiétude quant à l’impact de ces découvertes sur les communautés dépendantes des fruits de mer.

« Notre peuple récolte dans ces eaux depuis des milliers d’années, » a déclaré Williams alors que nous regardions vers le Pacifique. « Maintenant, nous pêchons des poissons et des fruits de mer contaminés par les déchets d’une société construite sur la jetabilité. »

Ses préoccupations sont étayées par la science. Des recherches d’Environnement et Changement climatique Canada indiquent que les microplastiques sont omniprésents dans les écosystèmes marins, avec des concentrations plus élevées près des centres urbains. Les fruits de mer, qui filtrent l’eau pour se nourrir, sont particulièrement susceptibles d’accumuler ces particules—particules qui peuvent ensuite être transférées aux humains qui les consomment.

La Dre Helena Chang du Département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université de la Colombie-Britannique conseille la prudence quant aux conclusions hâtives sur les impacts sanitaires.

« Bien que la présence de microplastiques dans les fluides reproductifs soit préoccupante, nous avons besoin d’études longitudinales pour comprendre si et comment ils affectent les résultats de fertilité, » a expliqué Chang lorsque je lui ai parlé au téléphone. « Ce que nous savons, c’est que certains de ces plastiques contiennent des produits chimiques perturbateurs endocriniens qui peuvent interférer avec la fonction hormonale. »

Certaines recherches suggèrent des liens potentiels avec une diminution de la motilité des spermatozoïdes, une altération de la production d’hormones et des réponses inflammatoires dans les tissus reproducteurs. Une étude distincte de l’Organisation mondiale de la santé a trouvé des corrélations entre l’exposition aux microplastiques et l’augmentation des taux de certains troubles reproductifs, bien que la causalité reste difficile à établir.

Pour Sarah Jenkins, vancouvéroise qui suit des traitements de fertilité depuis deux ans, ces découvertes ajoutent une couche supplémentaire d’anxiété à un parcours déjà stressant.

« Parfois, on a l’impression que tout joue contre nous, » a-t-elle partagé autour d’un café près de sa maison à Mount Pleasant. « On essaie de bien manger, de faire de l’exercice, de réduire le stress—et maintenant je dois aussi m’inquiéter des particules de plastique invisibles? »

La frustration de Jenkins souligne la capacité d’action limitée des individus face à ce problème. Bien que les choix personnels comme éviter les contenants alimentaires en plastique et les vêtements synthétiques puissent aider, le problème nécessite des solutions systémiques.

De retour au laboratoire de la Dre Reyes, les chercheurs développent des méthodes de détection plus sensibles et explorent si certains microplastiques présentent des risques reproductifs plus importants que d’autres. Pendant ce temps, des groupes de défense comme Plastic Free BC font pression pour des réglementations plus strictes sur les plastiques à usage unique.

« L’action individuelle est importante, mais le changement de politique est essentiel, » explique Leanne Thompson, directrice de Plastic Free BC. « Nous avons besoin de lois sur la responsabilité élargie des producteurs qui rendent les fabricants responsables de l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. »

Santé Canada a reconnu la recherche et examine les preuves pour déterminer si une action réglementaire est justifiée. Selon leur porte-parole, l’agence est « engagée à comprendre et à traiter les contaminants émergents préoccupants. »

La découverte de microplastiques dans nos fluides corporels les plus intimes nous oblige à affronter la réalité que nos choix environnementaux sont littéralement devenus une partie de nous. En regardant les familles jouer le long du rivage de False Creek, je me demande ce que nous dirons aux générations futures sur notre réaction à ce moment crucial.

Pour la Dre Reyes, la voie à suivre est claire : « Nous ne pouvons pas extraire ces particules une fois qu’elles sont dans nos corps. La prévention est notre seule stratégie viable. »

Lors de ma dernière visite à son laboratoire avant de finaliser cet article, elle m’a montré quelque chose d’inattendu—un petit jardin qu’elle a planté sur le toit de l’hôpital. Parmi les légumes et les herbes, une pancarte indique : « Cultiver de la nourriture, pas du plastique. »

C’est un petit acte d’espoir face à un défi immense—un acte qui nous rappelle que les solutions à nos problèmes de santé environnementale les plus pressants pourraient être trouvées en revenant à des systèmes plus naturels plutôt qu’en créant des systèmes de plus en plus synthétiques.

« Je ne suis pas seulement une scientifique, » m’a confié la Dre Reyes alors que nous contemplions la ville. « Je suis quelqu’un qui veut laisser un monde plus sain à mes propres enfants. Et en ce moment, cela signifie faire face à des vérités inconfortables sur ce que nous nous sommes déjà fait à nous-mêmes. »